“Dos complejos multiétnicos, el hispánico y el africano, se distinguen como fundamentales en medio de la heterogeneidad de elementos culturales que convergen en este territorio caribeño”. “El exterminio en corto plazo de la casi totalidad de la población aborigen, trajo como consecuencia que los valores musicales inherentes a su cultura no trascendieran”.

(Casares et. al., 1999)

Música de tradición oral

1. Antecedente hispánico

- Romances españoles: poemas épicos o épico-líricos, compuestos para ser cantados o recitados al son de un instrumento. Forma estrófica literario-musical.

Infantil, cantado en rueda con ritmo vivo. Llevados a Cuba durante la colonia, trasladaron la épica peninsular y leyendas que se integraron al cancionero popular criollo.

(“Delgadina”, “El juego de Isabel”, “Los tres alpinos”, “Una tarde de verano”, “Sube, sube Catalina”). “Cancionística popular”.

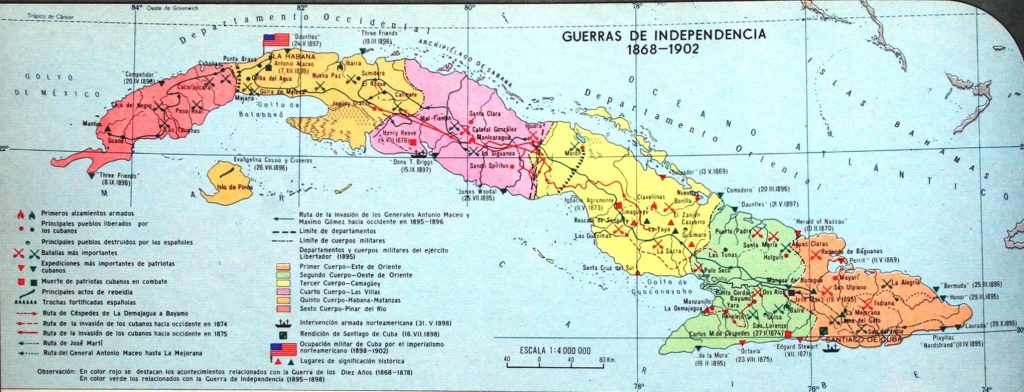

“El romance de Delgadina tiende a convertirse en un relato en prosa en las islas del Caribe, como atestiguan las colecciones de A. M. Espinosa y J. Alden Mason en Puerto Rico (5) y Castellanos en Cuba (6). Este último señala que, en Santiago de Cuba, capital de la provincia de Oriente, la versión en prosa, con trozos de verso, ha desplazado al romance”.

Fuente: Vélez, A. (1985). “DELGADINA” Un ejemplo de interacción Romance-cuento. Revista de Folklore, Tomo 5b, Núm. 55, 26-30. Recuperado de https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcz33p2

- Bandas militares: diferentes funciones sociales (alarma de guerra, servicios fúnebres y religiosos y celebraciones cívicas). Instrumentación con tambores, pífanos (flautín agudo), trompetas, chirimías (similar clarinete) y campanas y cordófonos (violas, vihuelas, tiples y bandurrias).

- Punto cubano / guajiro (género cantado popular): cuartetos o décimas (estrofa de diez versos octosílabos) acompañadas de cuerdas pulsadas y bailes zapateados. Influencias andaluzas (tono agudo y nasal e inflexiones vocales).

Típicos en zonas rurales y también aceptados por negros y mulatos. Instrumentación: guitarra, tres, laúd, claves, güiro.

“Los elementos musicales que participan en el punto se han visto reflejados con mucha insistencia en diversas expresiones de la música popular y de concierto” (Casares et. al., 1999).

“El carácter prevaleciente en este conjunto es el de lo festivo, lo jocoso y lo animado” (Miranda y Tello, 2011).

- Altares de cruz o fiestas de la Cruz de Mayo: después de decorar el altar se cantan “cuartetas hexasílabas u octosílabas, en alternancia solo-coro” al unísono, 6/8 y giros modales.

Ejemplo moderno en video de las celebraciones de la Cruz de mayo: https://www.puertadetierra.info/eventos/FdeCrz/fiesta_cruz/fiestas_de_cruz.htm

2. Antecedente africano

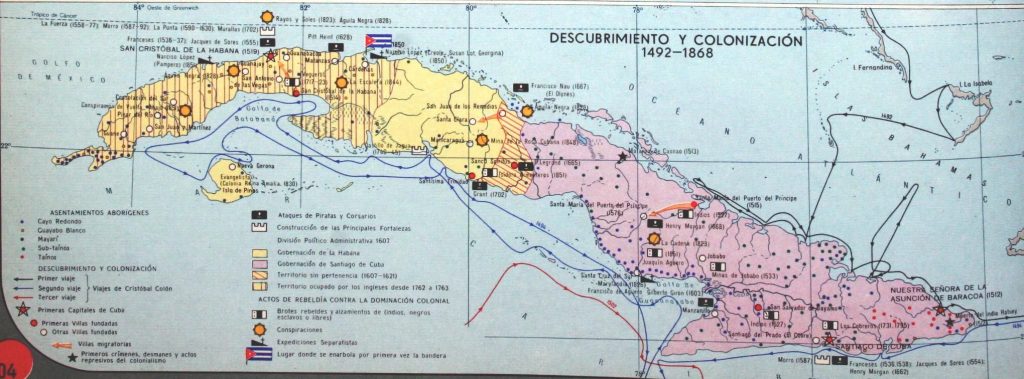

La producción azucarera formó el paisaje, la economía y relaciones sociales y culturales. Los africanos tenían una pluralidad geográfica y étnica con sus respectivas estructuras económicas, sociales y políticas originarias y hubo una agrupación en cabildos según su región de origen que permitió la preservación y desarrollo de tradiciones.

En Cuba se desarrolló una diversidad musical ritual y festiva con diferentes grados de influencia africana, pero que tras su recorrido histórico definió manifestaciones cubanas.

De la tradición africana se heredaron la instrumentación que combina membranófonos e ideófonos, algunas peculiaridades rítmicas y expresiones danzarias.

- Rumba: “expresión festiva de carácter laico en la que se combinan música y danza”, es uno de los “complejos genéricos de la música folclórico-popular cubana” y surgió como consecuencia de la limitación de la población afro a los estratos sociales más bajos.

Pertenece a la categoría que Miranda y Tello definieron como “el grupo de la samba y la rumba”, al que pertenecen la rumba y la conga cubanas y el currulao colombiano, el tamborito panameño, la bomba de Puerto Rico, el batuque brasileño, el candombe (Uruguay y Argentina), la marcha brasileña (que no es lo mismo que una común marcha) y la samba, también brasileña.

El carácter festivo, bullicioso, carnavalesco y en ocasiones humorístico, es típico de este conjunto.

Acompañado por una base rítmica (congas), canto en cuartetos o décimas y estilo hispano y danzas miméticas. Interpretadas luego por agrupaciones “coros de rumba”.

3. Antecedente caribeño

Migración de negros haitianos “franceses” al occidente de la isla y luego jamaiquinos.

- Yubá y masón: bailes de influencia de salón francés, cantados en creole con instrumentos africanos.

La Tumba Francesa Pompadour Santa Catalina de Riccis o Tumba francesa de Guantánamo es una manifestación cultural “resultado de las sociedades de recreo y ayuda mutua de los negros. Fenómenos musicales y sociales conocidos como Tumbas”, formadas tras la emigración forzosa “de los colonos franceses y sus dotaciones de esclavos ante la pujante Revolución haitiana”.

Esta agrupación conserva manifestaciones musicales y culturales de la colonia y ejemplifica el intercambio cultural entre las expresiones artísticas de los francohaitianos y de los cubanos.

“Es una danza de salón en la cual los bailadores intentan imitar el Minuet, el Rigodón y otros bailes de la corte francesa con instrumentos de origen africano. El baile consiste en tres partes diferenciadas notablemente una de otra: el masón, el yubá o babul y el frenté.”

Fuente: Tumba Francesa de Guantánamo – EcuRed

4. El complejo del son cubano

Son: complejo de muchas influencias, importante expresión de la música popular y la identidad cubana.

“Pertenecen al denominado son caribeño manifestaciones bailables como la guaracha y el son cubano.

La exuberancia rítmica y el carácter festivo determinan la personalidad general de todas estas acepciones.

Bajo este conjunto se agrupan la cumbia (Colombia, Panamá), el paseo o son vallenato (Colombia), la plena portorriqueña, el merengue (República Dominicana, Haití) y el calypso (Trinidad y Tobago, Jamaica)” (Miranda y Tello, 2011).

Se cree que el son más antiguo data del siglo XVII, el “Son de la Ma’Teodora”, de Teodora Ginés.

“Esta canción fue transcrita por el cubano Laureano Fuentes Matons, en su libro «Las artes en Santiago de Cuba», publicado en 1893. Matóns argumentó que el “Son de la Má Teodora” era el primer son de la historia. “

Fuente: https://www.nostalgiacuba.com/que-donde-esta-la-ma-teodora-teodora-gines-nacida-en-el-siglo-xvi-en/

Música de tradición escrita

La burguesía cubana apreciaba el piano, el violín y los fragmentos de óperas italianas cantados en los salones.

1. Contradanza: puente musical entre capas sociales. Señal de criollización al integrar a su origen europeo elementos cubanos.

Origen: country-dance (inglesa) + countre-dance (francesa llegada a España y luego a América + franco haitiana).

Primera sección reposada (baile de paseo y cadena) + segunda sección viva y brillante (sostenido y cedazo).

Bajo característico: corchea con puntillo-semicorchea-dos corcheas (de habanera o tango).

Títulos costumbristas alusivos a situaciones cotidianas.

La profesión musical tenía un carácter popular y artesanal, por lo que la mayoría eran negros y mulatos libres. Los criollos, negros y mulatos reorganizaron el contenido rítmico-tímbrico de la contradanza.

En la instrumentación de las orquestas del siglo XIX que interpretaban el repertorio de baile predominaban los aerófonos: dos clarinetes, cornetín, figle, trombón, dos violines, contrabajo, timbales y güiro. Los elementos rítmicos africanos se integraron principalmente en el güiro y el timbal.

Muchos compositores negros y mulatos de contradanzas bailables: Tomás Buelta y Flores, Ulpiano Estrada y Claudio Brindis de Salas.

“En el Nuevo Mundo su ritmo tradicionalmente ternario se hizo binario, generando así dos grupos diversos, el de contradanza ternaria y el vals, y el de la contradanza binaria. El complejo de la contradanza binaria, afirman Gómez y Eli, […] es uno de los más importantes y decisivos en la conformación del repertorio de música bailable en áreas de Latinoamérica y el Caribe. La zona de presencia y expansión de la contradanza misma y del resto de las especies abarca la casi totalidad de las tierras de nuestra América y su proyección y función se manifiesta en el salón de baile.

La contradanza se irradió desde Cuba por todo el continente (a veces llamada cuadrilla, cotillón o lanceros, en atención a sus diversas coreografías); el danzón y el mambo cubanos; el chachachá, eminentemente caribeño, y, por supuesto, la famosa danza o danza habanera, también cultivada en todos los ámbitos.

“Muchas veces”, como afirma Carlos Vega, “la familia de la contradanza se complace en confundirnos, no sólo porque la danza cambia de nombre, sino también porque, con el tiempo, el nombre cambia de danza”. Y de pasaporte, añadiríamos, pues se trató de un género asimilado como propio por una verdadera multitud de autores de diversos países, que le fueron dando pinceladas de humor y sentido local, siempre salvaguardando el carácter vivo, alegre, sensual y cadencioso que distingue a este complejo.

También pertenecen a este conjunto la polca, bailada en toda Latinoamérica, pero con presencia pertinaz en Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Nicaragua y México; el punto guanacasteco de Costa Rica y el maxixe brasileño” (Miranda y Tello, 2011).

2. Canción lírica cubana

“Bajo el amplio término de complejo de la canción, se pueden agrupar las más diversas manifestaciones que no se originaron en las formas de danza y que, a decir de Gómez y Eli, denotan “una curiosa amalgama: el corte y la manera de decir son románticos, pero la organización en secciones, las fórmulas carenciales y el tramaje interválico son resultado de una técnica clásica”.

Pertenecen a este conjunto la guajira cubana, la criolla (Cuba y República Dominicana) y, por supuesto, el bolero, que se canta también a lo largo y ancho del continente.

Este conjunto musical guarda un vínculo natural con la ópera, con las melodías lunghe que dijera Verdi y que, efectivamente, han dado voz a la emoción escénica de tantas letras y versos que en cada país se sienten propios y únicos, por expresar de manera intrínseca algo que hemos aprendido a considerar como propio.

También la habanera, que es lo mismo que la danza habanera, pero con letra cantada -“cuando salí de La Habana, válgame Dios”, decía una muy entonada en México-; el bambuco, que se llevó su carácter alegre desde su originaria Colombia a Venezuela, Cuba y otras partes del Caribe que también lo consideran suyo; la vidalita uruguaya, de carácter melancólico y triste; el festivo y alegre aguinaldo (Venezuela, puerto Rico, Dominicana); las canciones rancheras mexicanas; el tono argentino, de carácter grave y declamatorio; el lírico estilo (Argentina, Uruguay, Chile); la milonga (Argentina, Uruguay); el tango (Argentina y Uruguay); el lundú brasileño, emparentado con el batuque; los choros, las modinhas y las enboladas del Brasil; las callejeras costarricenses y el corrido mexicano.”

3. Música de concierto: contradanzas y danzas instrumentales cortas para piano y violín, integrando elementos populares y “cultos”.

“Aunque podían ser bailables fueron escritas para ser tocadas y escuchadas”.

- Manuel Saumell (padre del nacionalismo musical cubano) e Ignacio Cervantes. En su combinación metrorrítmica se encuentran las bases para muchos estilos posteriores, como el danzón, la guajira, la clave o la criolla.

- Ignacio Cervantes: Danzas para piano “joyas de las pequeñas forma”. Pico del nacionalismo cubano. “Adiós a Cuba”, “Vuelta al hogar”, “Los tres golpes”.

- Juan Federico Edelmann: pianista y compositor de procedencia germano-francesa que se instaló en La Habana. Su obra marcó las bases de lo criollo, creando una atmósfera melódica, armónica, rítmica, que perduró en sus seguidores (como MS). Se fijaron los elementos constituyentes de la cubanidad creando un “hecho musical lleno de implicaciones” y nace la idea de nacionalismo. “Canto del esclavo” y “Canto del guajiro”.

- Antonio Raffelín: violinista, compositor y promotor de conciertos y actividades musicales. Sirvió de puente entre la música cubana de finales del XVIII y el clasicismo cubano y fue precursor del sinfonismo latinoamericano.

- Nicolás Ruiz Espadero: pedagogo y pianista, compositor de microformas pianísticas con virtuosismo instrumental. Trató de transmitir la expresión y el colorido locales. Difusión internacional.

La música de cámara europea (Beethoven, Mozart, Haydn, Lizt (romántico)) la interpretaban agrupaciones pequeñas en la catedral de Santiago de Cuba y en Cuba. Romanticismo, época del auge del virtuosismo, violinistas y pianistas reconocidos internacionalmente.

- José White: violinista, compositor y pedagogo afrocubano. Trabajó sobre todo en el exterior. “Concierto para violín” y “La bella cubana”.

- Criollos y españoles enriquecidos llevaron compañías de ópera, ballet y zarzuela. También se difundían partituras de arias y versiones operísticas europeas impresas.

- Laureano Fuentes: primer cubano creador de una ópera “La hija de Jefté” / “Zeila” (1874) y de música programática con el poema sinfónico “América”. Gaspar Villate: escena lírica / ópera “Zilia”, “La Czarina” y “Baltazar”. Más italianismo que cubano.

4. Teatro bufo: producción musical que combina el sainete y la tonadilla escénica española e identificó personajes y tipos de vida con géneros musicales cubanos.

- Francisco Covarrubias: principal animador, se alejó del modelo español incorporando tipos populares como guajiros y peones.

- Bartolomé José Crespo (Creto Gangá) añadió a Los Bufos el negro creando el dúo típico de gallego y negrito, acompañados por la mulata sensual (satírico y humorístico).

En las obras o durante los intermedios había guarachas que expresaban la picardía. “Grupos corales pequeños, de voces mixtas, acompañados por instrumentales pequeños, que desarrollaban la música de forma dialogada”. Luego cambió a una alternancia de solo-coro con acompañamiento de cuerdas pulsadas y de forma binaria: primero la exposición por el solista y luego la alternancia con el coro; “la hizo acercarse al son, pero conservando lo picaresco y atrayente de sus letras”. Tradición que se mantiene viva por tradición oral. “La Belén” de Enrique Guerrero.

Fuentes Principales

Casares Rodicio, E., López-Calo, J., & Fernández de la Cuesta, I. (Directores). (1999). Diccionario de la música española e hispanoamericana. Sociedad General de Autores y Editores.

Miranda, R., & Tello, A. (2011). La búsqueda perpetua: Lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana. En La música en Latinoamérica (Vol. 4). Dirección General del Acervo Histórico Diplomático.